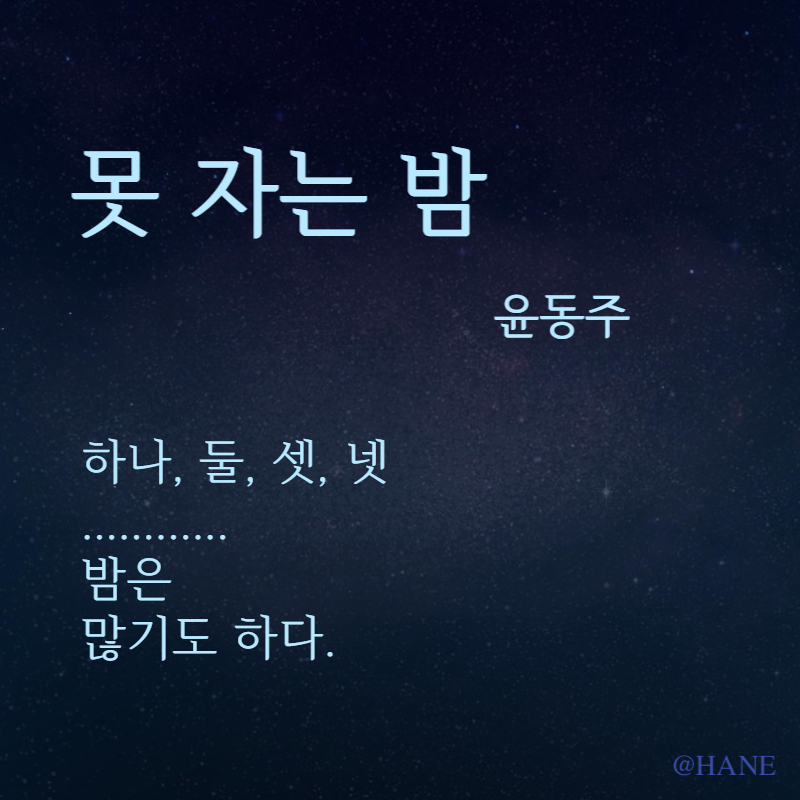

못 자는 밤

윤동주

하나, 둘, 셋, 넷

............

밤은

많기도 하다.

1941.6 추정

잠을 잘 잘 수 있는 것도 하나의 축복이다. 나는 어릴 적부터 새벽 2시쯤에 자는 습관이 있었다. 그래서 늘 수면 부족에 시달려 두통을 달고 살았다. 항상 오후 11시에서 딱 오전 12시 정각이 되었을 때 잠을 잘 수 있는 친구들이 너무나도 부러웠다. 두통 없는 삶을 살아보고 싶었기 때문이다.

수면패턴을 바꿔보려고 무지 애썼으나, 부메랑처럼 도로 되돌아올 뿐이었다. 베개에 머리가 닿을 때부터 오만 생각이 나를 붙들었다. 오늘 하루를 어떻게 보냈는지, 그리고 내일은 또 어떻게 보낼지, 다가오는 걱정들과 미래에 대한 불안함, 다양한 생각들이 머리맡을 맴돌았다. 아~무 생각 없이 마음을 편하게 하고 호흡을 가다듬은 후 잠을 자보라고 권유받았지만, 아무 생각 없는 거를 어떻게 생각하지...라는 생각부터 또 밤이 지나간다.

현재는 스마트폰이 있어서 쉽게 밤을 샐 수 있지만, 내가 초등학교 때는 핸드폰이 없었는데 그때도 마찬가지로 밤을 새웠다. 아무 놀이할 거 없이 밤을 새운다는 것은 참 지독한 일이다. 밤이 쉽게 지나가지 않기 때문이다. 의식이 또렷하기에 두 눈을 아무리 감아도, 눈을 뜨면 초롱초롱했다. 전에 봤던 공포영화 귀신이 생각나 무서워서 이불을 뒤집어쓰고 있다가 갑갑해서 이불 밖으로 나와 창문도 한 번 봐주기도 하고, 귀신과 같은 이상한 침입자들은 없는지 장롱과 침대 밑을 한 번씩 봐주고, 기다란 손가락으로 누가 창문을 톡톡 두들기는 소리에 놀라 자세히 쳐다보면 나뭇가지가 바람에 밀려 손마냥 우리집 창문을 두들기고, 누가 이 밤에 휘파람 부는가 했더니 바람이 히잉히잉 소리 내고, 응애응애-소리에 놀라 자세히 들어보니 고양이들이 영역 다툼을 하거나 짝짓기 하는 소리였고, 창 밖의 가로등이 희미한 빛을 내는데 그 빛에 의지하다가 그림자 때문에 또 소스라치게 놀라고, 때로는 무서운 꿈을 꾸다 깨어 기도를 하고 다시 잠이 든 적도 많았다.

나이가 드니, 현실적인 문제가 가장 두려운 문제가 되어버렸다. 아픈 것과 죽는 것, 돈 못 버는 것. 어렸을 때의 나는 무엇이 그리 두렵고 무서웠을까. 그때의 두려움과 공포는 순수했을지도 모른다.

그렇다면 윤동주 시인은 무엇 때문에 잠에 들지 못할까.

윤동주 시인의 시대적 배경을 보면 바로 알 수 있다. 바로 일제강점기. 현재와는 다르게 목숨의 위협이 오가는 상황이었다. 그랬기에 발을 시원하게 뻗어서 잠들지는 못했을 것이다. 자신이 겪고 있는 이 현실, 어찌 감당할 수 있을까. 윤동주 시인은 10대 때부터 시를 쓰기 시작했는데, 만일 이 시를 10대 때 쓴 것이라면, 일제 강점기가 된지 벌써 10년도 훌쩍 넘었을 것이다. 하지만 41년 추정이므로, 수많은 밤들이 이미 지나간 상태였다. 이 시기가 금방 끝나겠지, 이제쯤이면 끝나겠지 싶었지만, 결국 자신이 죽는 날까지도 해방되는 그날을 보지 못했다.

현대에서도 많은 고민거리로 잠을 못 이루는데, 일제 강점기에는 오죽했을까. 언제 잡혀가도 모를 일, 언제 죽어도 모를 일이기에 , 밤은 많기도, 길기도 하다.

-편집 프로그램 : 미리캔버스

-사용한 글꼴/폰트 : THE한밭바탕 시리즈

*이해를 돕기 위해 2023년 11월 13일 글이 수정되었습니다.

'인생은 평생 공부다 > 윤동주 시 해석' 카테고리의 다른 글

| 밤 - 윤동주 해설, 살아있음을 느끼는, 함께 하고 있음을 느끼는 소리 (0) | 2022.07.30 |

|---|---|

| 편지 - 윤동주 해설, 주인 잃은 편지는 어디로 보내야 하나요 (0) | 2022.07.27 |

| 가슴1 - 윤동주 해설, 어쩔 때는 한숨이 제일 낫다 (1) | 2022.07.24 |

| 투르게네프의 언덕 - 윤동주 해설, 나는 무슨 고개를 넘고 있는가 : 작품 <거지>와 비교해보기 (0) | 2022.07.20 |

| 서시 - 윤동주 해설, 필사하면서 느낀 점과 감상문 (1) | 2022.07.18 |